第1号〜第10号 第11号〜第20号 第21号〜第30号 第31号〜第40号 第41号〜第50号 第51号〜第60号 第61号〜第70号 第71号〜最終号

おかげさまでこの『ロボロボ』も、ディアゴのリンクページに載せて頂いてから来訪者がぐぐんとUPしまして。そして江口も、そのリンクページから他のサイトやブログをこまめに覗くようになりまして。自分のロボロボの組み立てはまだなのに、他の人はどんなものかと先にそういったサイトだけチェックすることがよくあります。

そこで知ってしまいました。

11号は組み立て作業がない、ということを。

「嘘ーん。なにそれー」と思い、買う予定のマイロボ11号の表紙を見る。

『足のないロボット』って書いてあるのが一瞬『品のないロボット』って見えた。動揺してたんだな。

というわけで、今号の作業はございません。しかし解説コーナー『ステップ・バイ・ステップ』はちゃんとあります。これまでどおり、そこの指示に忠実に従いましょう。

『バッテリーケースのパーツを確認する』。よし、確認するぞ!

手に持つ。保管の問題があるので開封するのは避けよう。だからパーツの裏面は見られない。次回の時に持ち越そう。

特に部品の割れ、痛み、ゆがみなどはなさそうです。綺麗な四角い部品がふたつ。おおっと、1つだけネジがあります。うっかりしていると見落とすところだった。大丈夫、全部揃ってる、今のところは問題ないみたいだ。

それでもうまく確認が出来なかった人のために。

『ヒントとコツ !!!』。ここの枠組みコラムも目を通しておこう。

しかしヒントとはいえ、ここではパーツを開封して手に持つことを進めています。だからどちらかといえば上級者向けかもしれません。

四角いパーツはふたつ。真ん中が空いているのと、ひとまわり小さいのと。真ん中が空いている方をもう一度見てみましょう。側面に5つの穴がまた空いていますね。これは後々、センサーの発信・受信機を組み込むためのものなんです。この穴から、ロボロボがスムーズに走行するために必要なセンサーが覗くんですよ。だから決して、ガムや消しゴムのカスなどを詰めてはいけません。紙を貼るのも論外です。

他にもいろいろ形の不揃いの穴があります。これはコードを通すためのものです、センサー穴と同じく、丁寧に扱いましょう。

そしてもう一つの四角いパーツ。

これはなんと、先ほどの穴だらけパーツの真ん中を塞ぐためのものだったんですね! 念のために合わせてみましょう。ぴったり合いますか? 良かったですね! これで無事、あなたの確認作業は終わりました。無くさないように、大切にしまっておきましょう。もちろん、ネジも忘れずにね!

気が済んだので終わります。

まあしかし。組み立て作業のない行程があるとは驚きました。まあね、冷静に考えれば『付録がついている』と『組み立て作業が必要である』ってことはイコールじゃないんだ。たとえば漫画雑誌でも、付録に『輪ゴムぱっちんガオレンジャーゲーム』ってふうに組み立てを要するもの、ノートやメモ帳、シールなどの袋に入っているだけのの、どちらもあって、誰もそれに文句を言わないはずだ。マイロボは『毎号パーツが付いてくる!』と謳ってはいるが『毎号組み立てて』とはどこにも言っていないはずだ、そういえば。『毎号付いてくるパーツを組み立てて』って感じだったな、たしか。そうか、間違ってないや。

確かマイロボオフィシャルサイトでの掲示板だったか、『パーツが少ない』って不満が複数集まり、爆発しそうになっていたのが『この後にもっとすごい、とても¥1390で売ってくれそうもないパーツがくるから』ってことで落ち着いていたのを見た。たぶんそういうことです。

それでも物足りないときは。本誌を読みましょう。今週はそういった不満対策か、ロボットがいつも以上にたくさん紹介されている気がします。でもど真ん中のページ(ホッチキス見えてるところ)が全面蛇ロボットなのはちょっと気持ち悪いです。部品まるだしのロボットなのに、リアルに蛇っぽい。なんで。演技力か。

ではまた来週。

★第12号(なんか日付かくのめんどくさくなったので止め)

『海外では「ロボットウォーズ(RobotWars)」が有名である』。ロボコンの話もしてくれよ。

ロボコンとは、高等専門学校の学生達が、課題に沿ったロボットを作って技術を競う大会。いま詳しく調べようとしたら、別に高専だけじゃなかった。ABUってなんだ。ともあれ、詳しくはロボコンサイトを見てくれ。ココ。

NHKで、その試合模様を放送していた、江口はかかさずそれを見ていた。一番古い記憶を辿ると、第2回大会は見ている。ということは14歳。中学2年生か。たしかに、少々変わった趣味の女子中学生ではあったようだ。そりゃ家族から心配もされるだろうて。今だから暴露するが、後の進学受験、志望校に近所の高専を入れていたのは、コレを間近で見てみたかったのが理由の一つ。さすがに自分が参加するとは思っていなかったようだ。

ともあれ江口はロボコン好き。アレはココロトキメク。ロボットウォーズはロボ同士の格闘技だから、がっぷり組み合ってぶつかり合ってどうこう、という構造になっているが、ロボコンはボールをかき集めたりタワーを積み上げたりする、そのために妙なアームがあったりネットを広げたりと、でたらめなギミックを用いている、そこがもう大好き。いや、緻密な設計の上でそうなっているのは承知していますよ?

前置きが長くなりましたが。今週のマイロボです。

バッテリーケースの下半分を組み立てます。

ステートか言う、ちっちゃいパーツがもう一つあります、それをねじ穴に合わせて、2箇所ネジ止め。作業それだけ。今回も、さみしい作業です。

ネジを締め締め。

あれ? 締まらない。

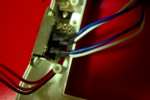

てひー。こっち(写真)側からネジ止めしてた。そりゃ締まらん。裏っ側からですよー。

まさかこれだけの作業でミスをするなんて。注意力のなさに愕然としております。大丈夫か、江口。初期の頃の、あの慎重さはどこへいった。

ともあれ、今回はこんな感じで作業終了です。

しかし、今号は実は、もう一つ手順があるんですね。

本誌15ページの『ヒントとコツ!!』、見ましょう。

10号についていた、U字型の部品がありますね。あれは頭部・テスト用電池ボックスの蓋部分に取り付けるものです。対応する溝にU字型ケーブルクランプを据え、指でしっかり押して取り付けましょう。

10号の時点で言っとけよ。

というか、『ヒントとコツ』の部分にまさか作業工程の一つが入っているなんて。これから先も油断できないぞ。

確かに10号は、作業工程が多くて、このU字についての解説まで入れるスペースがなかったのかもしれない。でも、だからってこんなおまけコラムの中に入れなくても。そもそも、10号は前も指摘したが余計な作業に説明を割いている。「間違えたらやりなおそう」って。それを入れてなんでこっちを入れない。そして今回の12号は作業工程も少なく、改めてU字の解説を入れてもよかったはずだ。それなのにおまけコラムで。冗談ぬきで見落とすところだった。あぶないあぶない。ついでに言うならまたテキトーな場所で作業してたから、この部品落として探しまわる羽目に。あぶないあぶない。

みなさんは本誌を読んでいますか?

おそらくほとんどの方は、作業工程の解説だけしか読んでいないと思われます。ちなみに江口は写真だけは見るが本文までは読まない。

ですが、ぜひ、記事を読むことをおすすめします。先ほどのように、知らん顔して大事な行程が隠されていることもありますが、それ以外にも色々とユカイなものを発見してしまいます。

例えば今号なら。

『(略)パーツが取り付けられないまま保管されている、これは(略)最適な組み立て時期を計っているからだ。』

なんでしょう、この、前号の行程が眺めるだけだった、それに対する不満があるだろうことを見越した一文は。

そうかー。時期を計られているのかー。じゃあしょうがないなあー。なんてな。

この、翻訳の妙によるユカイ感は、たぶんこれからも一生ついてきます。ですのでこれも毎週のお楽しみの一つにしてもよいのではないかと提案いたします。

ここからは関係のない話になりますが。

江口はこの、翻訳のアレ加減について、しじゅう「英語圏め」「これだからアメリカってヤツは」とさんざん文句垂れてます。念のために言っておきますが、ディアゴの本社はイタリアです。インターナショナル本社なるものもありますが、それだってイギリスです。で、いまディアゴサイトで見たのですが、アメリカには支部が2箇所しかありません。意外と南米に多くあります。ヨーロッパに集中してますが、これは1箇国に1箇所の支部、と思っていいでしょう。と、そんな流れで、イタリア総本社のサイトを覗いてみたのですが。

いやん、いろいろとステキなものが。

例えば。

http://www.deagostini.it/dea/mailing/cannone/ 砲台ですか? 砲台ですよね。

http://www.deagostini.it/dea/mailing/Ricettariocucina/ 料理のレシピだろうが、どうもパーティー料理(大人数用)ではないかと。

http://www.deagostini.it/dea/mailing/gatti/ にゃー。ねこにゃー。

http://www.deagostiniedicola.it/collezioni/corpoumano/index.html わーい。人体模型フィギュア付きー。

http://www.deagostini.it/dea/mailing/origami/ 折り紙です。イタリアでもorigami。

求ム日本上陸。特に砲台。

イギリスのヤツはいまいちココロ動かず。

そして今日はじめて、『ディアゴスティーニ』じゃなくて『デアゴスティーニ』だと知った江口。だってgoogleで『ディアゴスティーニ』って検索しても、普通に公式サイトにいくんだもん。

前号の『時期を計っている』発言が、他のサイトやブログで総ツッコミだったのに笑った。全国のマイロボ同志の心が一つになった記念すべき週だ。もしかしたらデアゴの計略だったのかもしれない。あ、今週から『デアゴ』と言うようにします。

今週のパーツは多いぞー。

なので作り始めるまで少々のヨイショが必要でした。そしてようやっと、土曜日の晩になって時間が出来、ちまちまと作り始めたのでございます。

今号ではコレまで組み立てたり眺めたりしてきたバッテリーケースの外枠が完成します。

張り切っていきましょう。

それではさっそく、11号に付いてきたバッテリーケース上部を持ってきます。

そこにコネクターをば‥‥。

‥‥江口、何の疑いもなくここに『バッテリーボックス用端子付きステー』をつけようとした。

いやいや、言わせて。

解説ページの最初に、パーツの写真と名称がならんでいるけど、そこでの1番が、このステーだったのさ。

だから、組み立て手順として最初に持つのは1番のナンバーが打たれているもの、という江口の思考は、決してとんちんかんなものじゃないと思うよ。思うよ? ダメ?

この場合は5番のパーツ。給電コネクターが最初です。

それから充電器用コネクターAとB、ブレッドボード・通信バスコネクターと順々に合わせていき、そこまで行ってから、それぞれのパーツをネジ止め。

なんで1個ずつ固定させてくれないんだろう。

いいじゃん、コネクター1つ付けて、ネジ止めして、次のコネクター付けてネジ止めしていったら。

分かるよ、もしかしたら、まずコネクターの位置関係を把握させようとさせているのかもしれない。各パーツのゆがみなどがないかを確認させているのかもしれない。それ以外にも、我々素人ユーザーには分からない、作業上のイロイロがあるのかもしれない。やっかいだ、やりづらい、などと思っても、きっと1つずつ止めていく方が逆に手間がかかるのかもしれない。と思うことにする。

しかし江口が思うに、最後にまとめてネジ止めをさせているのは、解説ページの構成の問題ではないかと思った。『ネジ止めしろ』の説明が1回で終わるからな。

さて、改めてネジ止め。2.6×6mmネジと、2.3×3mmネジがあります。

どれや。

実は今回、3種類のネジがあります。でもどれがどれやら。

そして思ったのね。解説ページで、各部品の説明があるが、あれは梱包状態での写真を載せ、そこに名称を載せるべきだ。もしくは、この梱包状態で、充て紙にでも名称を書いておくべきだ。

江口みたいな素人ユーザーは、組み立てる際にいちいちネジの寸法を測ったりなんかしないもん。このネジだって、6個×2列で収納されていて、うち2つ、明らかに小さいネジがあったからそれが『2個だけのネジ』、その列に4つ残ったから『4個あるネジ』、そして下の段が『それ以外のネジ』というふうに、実寸じゃなくて「たぶん」で判断した。無条件にデアゴを信じての判断である。よくもまあ、素人なのにそんな憶測だけでこの精密部品を区別できるものだが、素人だからこんなふうに区別しているのだとぜひデアゴには知っていて頂きたい。

いやほんと、梱包を解くにしても、「これがナントカのパーツ」と確認しながら解いていけるようにしてくれないか頼むから。きっとこれからも、パーツがごちゃごちゃしてくるんだろうしよォ。

ところで、このちまちましたネジ止め。非常にやりづらいんですが。只でさえネジが小さい、そしてネジ穴も小さい。そして江口の指は大きい。

「ムキー」ですがな。「ムキー」。何度ネジ落としてイライラしたか。

実は江口、こういうちまちました作業って向いてないのかもしれない、と今になって思った。

悪戦苦闘しながらも、なんとか4つのパーツのネジ止めが終了した。

次はメインスイッチと、その上からバッテリーボックスステーをば。メインスイッチ、何か臭いんですが気のせいでしょうか。たぶん、コードを保護しているゴム(?)部分の匂いだとは思うんですが。臭いよ、なんか。

さておき、セットした後、上からステーをば。

‥‥‥‥。

‥‥入らへん。

これだこれだ、ココ。この青と白のケーブルがケースの中に収まらへん。臭いゴムが邪魔してやがる。

『ケーブルが邪魔をして取り付けにくいときは、ケーブルの黒いカバー部分を上方に曲げて押し込み、ケース内に収めて』

‥‥曲げていいんだな!? 曲げて、押し込んで、いいんだな!?

いいんだな!?

いいんだな、曲げるぞ!!

曲げたー。

いいって言われたんだからな。曲げたぞ。いいって言われたんだからな。しつこいな、江口も。

だってこっちは素人だから。不安なんですよ。あんまり柔らかくないコードとそのカバー。こんなに曲げて、配線切れたりしないのかと。でも心のどこかで、現代の科学技術はそんな人力であっけなく壊れるような脆いものは作っていないんだと信じたくなる。ものすごい過信だと分かってますよ、モチロン。

ともあれ、曲げなきゃしょうがないので思いっきり曲げはしたが、大丈夫かとはらはら。言いながら最後の方では、なかなか曲がってくれないのに腹が立ってものすごく乱暴な扱いしてましたけどね。感傷でロボット作るわけにはいかないんだ、こっちだって。

そして解説ページをよく見ると、ケーブルの付け根に黒いカバーが無い。そっちも邪魔だったんだろう本当は。

ところでこの解説の『上方に曲げて』の『上方』ってどこだ。

さあ、全てのパーツが固定されました。

次はそれぞれのコネクターを、ボディ・インターフェースボードのコネクターと接続しましょう。

まー、これが。さっきのネジ止めの更に上を行くちまちま作業。

あっちこっちケーブルが邪魔して、思うようにいかないでやんの。

しかしさあ、解説ページも『向きを確認しよう』『よく注意しよう』って言う前に、『設置した際、ケーブルの向きはこっちになるようにしよう』の一言添えてくれないかなあ。

数個のパーツ、数本のケーブル。どのケーブルが上か下かで、後々の作業のやりやすさが全然違うんだけど。

どの色のケーブルがどのケーブルの下を通した方がいいのか、上を通した方がいいのか。今回は特に多すぎて、江口、結局また固定したパーツ外してケーブル位置を直すはめになったもん。

さて、そんな格闘をしながらも、無事コネクターは接続完了。

それでは次に、バッテリーケース下部を持ってきて、上部と蓋をする形で締めちゃいましょう。

そのために、大量のケーブルを、この狭い隙間に全部押し込んじゃいましょう。

今号の行程で、一番手間がかかったのって、ここだよな。

数本のケーブルを、あっちにぎゅうぎゅう、こっちにぎゅうぎゅう。さっきまで「曲げていいんだな!?」とハラハラしていた江口が、そんなこともすっかり忘れてむちゃくちゃしてやがる。「配線が折れるかも」「壊れるかも」。この時点ではもう、そんなことはこれっぽっちも頭にありません。「ちゃんと収まれよ、このやろー」と乱暴この上ない。

ぎゅうぎゅう。

そして無事に、下部を蓋して、固定して、本日の作業は終了したのでした。

ところで。

今号の作業では、インターフェースボードのコネクター部分の半分は何も接続せずに終わった。

何もないのに、蓋。

また開けるのかー。

あのぎゅうぎゅうコードと格闘するのかー。

大丈夫かいな。

今号は大量の作業があり、じつに満足でした。江口は撮影しながら、ココに書く文の構成をを考えながら作っているので人より時間がかかっていますが、だいたい1時間。

しかしこれって、危険なんじゃないだろうか。

これまでの作業は、5分や10分の暇があれば作ることが出来た。

そしてマイロボユーザー。そろそろ飽きてきた人、予算の都合で意欲が失われた人、つまり今後の製作をいいかげん打ち切ろう、と思い始めている人も少なからずいると思う。

そんなくじけそうな時に、この時間のかかる作業。

「ああもう、めんどくせー。毎回、こんな時間かけてられるかー」と今号で決断を下した人がいるのではないでしょうか。

江口が心配する事じゃないんですけどね。

追伸。

中指にマメできた。

さて今日は珍しくやる気になったのでちゃきちゃき行きましょう。ついこないだ組み立てたばっかりだというのに、もう次の号を。やる気だな、江口。

それでは14号をオープン。

‥‥‥‥電池がいるんか。8本も。

なのですっかりやる気ゼロ。しかしそんなやる気のない状態でも組み立てに支障はありません。今週の手順はわずかに3つ。写真を撮るほどのおもしろポイントもなかったので、今日は画像無しです。はりきらずに参りましょう。

まずはその、8本電池を収めるためのバッテリーボックスです。『データ』欄では「このバッテリーボックスには、8本も収められる。」とある。それは自慢か。

こないだまで、頭を動かすときには3本で良かったのに、さすがに全身ともなるとそうはいかないのか。それともまだ更に何かがプラスされるのか。まあ、ドラえもんだってきっと同じぐらいの動力が必要なはずだから、これはもうロボットの宿命であろう。

余談であるが、ドラえもんの動力源は通常の食事、とされている。口から摂取したものならなんでも分解されてエネルギーになる、と。排泄はない。冷却水すらも流れ出さない。ドラえもんを動かすためには、毎日毎日、3度3度のエネルギー源供給が必要になってくるのだ。なんてコストのかかるロボットだろう。22世紀になってもそんなんだ、そりゃ現代科学もこれが限界だっていうのも仕方がないでしょう。

電池がないので、空っぽのまま、次の行程に移ります。

ボックスを、前回までに作ったケースの中に押し込みます。ボックスにはケースから引っ張り出せるように、リボンがついております。セットした際に、このリボンが自由に動くことを確認しなければならない。えーと、自由に動くってのは、つまりこのボックスの出し入れが自由に出来る、という解釈で大丈夫ですよね? リボン自体はボックスの1点で固定されている、この固定は、このままでいいんですよね? 彼らに本当の自由を与えてはいけないんですよね?

無事にはいったところで、次は蓋。

11号、あの眺めるだけだった蓋を、今日は取り付けてしまいます。

えーと、電池蓋がネジ止めなんですかー。電池切れの度にドライバー持ち出して蓋をあけるのか。めんどくせーなー。

と思ったが、よく考えると、腕時計の電池交換とかはもっと手間がかかる。ネジぐらいで文句言っちゃいけない。

あとは別添のケーブルを付けて、本日の作業は完了です。

ところで、まったく関係ないところに食い付くのが毎度毎度の江口なのですが。

この解説画像にある電池、どこの電池だろうな。いや、あまりにシンプルすぎて。もっと言うと江口好みのデザイン。欲しい。

銀一色、メーカーを特定するものは写真からは判断付かない。国内大手メーカー数社のデザインと見比べてみたが、たいていのものは極側に色が付いている。もしかしたら無印良品か、とアタリをつけてみたが、無印ものも色つきだった。まさかこの撮影のためだけにメーカー品じゃない特殊デザインの電池をつくったなんてことはないだろうから、市販品であることは間違いないと思うのだが。

なのでもしかしたらこの電池は海外製品なのではないかと。つまり、この解説写真はイタリア本社でかつて使っていたものなのかもしれない。

ということは、この、作業をしている手。

何の疑いもなく、日本人の手だと思っていたが、実はイタリア人の手なのかもしれない! いや、この皮膚の色はやっぱり日本人か。日本支社で1からまた撮影し直しているのか。

などと考えながら、もう一度、写真の手を見る。

けっこう毛深い。しかし皮膚の表面はぱっつんぱっつん。まだ若い男性とみた。20代後半から30代前半。職業はデスクワーク。どうでしょう。

精密機械です。今号のパーツは精密機械です。よその人のサイトを見てみました。みんな「基盤」って呼んでます。ああ、これが基盤ってものか!

今回のパーツは、なんだか仰々しい袋に入っています。偉そうです。精密機械サマだからな。

"ATTENTION"。取扱注意ですか。精密機械サマだからな。

"ATTENTION

OBSERVE PRECATIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES"

日本語で書けーーー!!!!

プリングルスですら、数カ国語で成分表示してるんだぞ。輸入菓子のほとんどは、販売元が日本語に訳したシールを貼ってるんだぞ。

なんで精密機械のおたくさまはそんなに我らに取扱注意を求めないんですか? もしかして解説ページの方に注意事項があるかと思ったが、それも無し。ああもう、組み立て前からこんなダウナー気分ですか。どうしてくれよう。

ともかく、訳します。えーと。江口は英語は苦手なので、ひょっとしたら違うかもしれないが。

『取扱注意

静電気の影響を受けやすい部品ですので、慎重にお取り扱い下さい』

ってところか。

‥‥‥‥。

‥‥‥‥。

‥‥ものすごく大事な注意事項じゃないかーーー!!!

つまりアレだろ、電子部品だから静電気に弱いと言いたいんだろ? 書いとけよ。日本語で書いとけよ!

言っておくが、マイロボ作っているユーザーが全員基盤というものを知っているワケではない。名称は知っていても、そこに静電気が大敵だなんてことまで気は回らないというパターンもあるはずだ。まあ、今が冬場でなくてよかった。冬なら確実に火花飛ばしている。

しかし、英語ですな。

ディアゴ支社間で流通する文書は本社国語イタリア語なのか世界共通言語英語なのか、と考えていたが、英語なんだと確信を持った。

だから本誌の解説文も、もとは英語。そうに違いない。そういうことに決めた。

ちなみに、この注意書きの横にどこかのサイトのURLが載っていたのでついでにそこへ行ってみる。

http://www.quaser.it/

イタリアですな。なんか、こんな部品を専門に作っている会社のようだが、イタリア語では読めない。翻訳ツールを使おうとしたが、イタリア語は対応していなかった。しょんぼり。

さあ、今号の組み立てに参りましょう。

どうも今号は、やっかいな回だそうですよ。

頭部と、これまでのバッテリーケースを接続。その前に、頭を動かすためにそれまで設置していたコネクターを外して、いちからやり直さなければならないそうな。

この行程をクリアしないと、次には進めない。今夜の江口は、わざわざこの組み立てのために時間を作りました。

さくさくいきましょう、さくさく。

コネクターをどんどん外していきましょう。

今回で、頭に付けていた電池3本用のバッテリーケースは用済みです。さようなら。まずはここのコネクターから外しましょう。

‥‥2つまで外したところで親指のツメが割れたので、この続きは明日にでも、ラジオペンチを買ってきてからにします。

つづく。

つづき。ラジオペンチを100円ショップで買ってきました。ラジオペンチだけで8種類ぐらい並んでいたのでびっくりしました。そんなに需要の多い商品なんでしょうか。あまりに多すぎてどれを買っていいやら迷いました。同じ売り場にいた作業服のお兄ちゃん4人組に選んで貰おうかと思ったぐらい。

と、悩んでついに購入。

記念撮影。

では家に帰って、作業の続き。

ラジオペンチ、大活躍。

あんなに四苦八苦していたコネクター抜き、あっという間に終了。

と言ってはいるが、実際はペンチの先がこのコネクタ間に入らす、再度の四苦八苦。コネクタの白い端末部分、いくらかモゲたかもしれない。

たった100円でこんなに便利が味わえただなんて。

でも、この道具をわざわざ買い足さなければならないというのが悔しい。別にデアゴに一銭も行ってるわけではないのだが、なんかデアゴの得になった気分で。策略に嵌められたというか。デアゴが何か企んでいたわけでももちろんないのだが。純粋に江口がデアゴがキライと言うことです。

次の行程に移りましょう。

今号のパーツ、静電気に弱いボード様に、先ほど外したコネクタを再接続していきます。

はあ、厄介厄介。

ケーブルは短い、言うことを聞かない、もつれる、どこに差していいか分からん。

なんとなく、デアゴも説明を放棄しているような気がしないでもない。

とにかく、9ページの対応表を見て、ケーブルの色を頼りに接続。すべての接続を終えてから、コードの上下を調節。何回ラジオペンチのお世話になったやら。

内職のように、ちまちまちまちま差していって、なんとか組み立てEまで完了。

しかし、ここでケーブルを全部今号のボードに取り付けたって事は、それまで付けていた方のボードは、もう使わないってことだろうか。え? いや、確か前の時に、ボードの下半分(マイク対応部?)は使わずに保留だったはずだ、ということは、また何か付けるつもりだな。

順調ですか? では次に行程Fへ行きましょう。

‥‥えーと、写真1のケーブル、これって何?

‥‥前回のパーツでしたか。組み上げたバッテリーケースにコネクターの一方を取り付けましたね。

「作業がやりにくいようであれば、いったんケーブルをバッテリーケースから取り外し‥‥」

前回、付ける必要無かったやん!!

前回の行程は、本当に付けるだけ。付けた後に何らかの動作確認をするでなく、面倒な接続作業が必要だったわけではなく、説明の写真は1枚、束にまとめているケーブルをほどいて、接続、終わり。

付けさせるなよ。そして付けさせたんなら、今回の解説ではバッテリーケースに接続している状態の写真をもってこいよ。

えー、そんなふうに怒りに身を任せながら作業続行。なんとか全てのコネクター接続が終わり、ロボ頭部を再接着。

それまで3本電池ボックスがあった部分を覗くと、電子回路が見えます。

コンニチハ。

からっぽだった前頭葉も、コード銀座になりました。密集。

さ、ここまでの行程は、とりあえず問題なく出来ていると思います。

でも、ものすごく気になるのですが。

10号のときのネジ。今回使用した、ヘッドコントローラー・ボードのステーと一緒に残していたネジ。

あれ、まだ残ってていいの? どっかに使うんじゃない? 江口、使い忘れてない?

と、気にはなるのですが、それ以外にも気になることが。

公式サイトのお助け掲示板で、他のロボユーザーが、さっそく電池を入れてみた、という話をしていたので、誘惑に負けて江口も電池を。

おお、モーターがぎらぎら動いて目が真っ赤に光ったぞ! すごーい。

と思っていたが。

赤に光るのはエラーだそうだ。どっかのコネクターの接続がうまくいってないとか、モーターが組み立ててないとか。

こっちが気になって、とても10号のネジのことまで気が回らない。

赤目問題は、本当に公式手順で電源を入れる段階まできたときに確かめることにする。10号ネジ問題も、その後。

というわけです。

追伸。

もう用無しだと言われたバッテリーケースが可哀想なので、お部屋のインテリアにしてみました。

本棚の上で、仲間達と。

ちなみに江口の行動に意味はありません。

ではまた来週。

おしらせ。

このページが縦に長くなりつつあるので、16号から次のページに移ります。

第1号〜第10号 第11号〜第20号 第21号〜第30号 第31号〜第40号 第41号〜第50号 第51号〜第60号 第61号〜第70号 第71号〜最終号

リンクについて